¿Por qué nos parece correcto ayudar a los demás? Desde la perspectiva de la selección natural resulta intrigante. Desde su versión más extrema –entregar la vida por otros- hasta las más modestas el altruismo tiene un coste. El pajarillo que alerta con sus chillidos a sus congéneres de la presencia de un depredador atrae la atención de éste y refuerza así la eventualidad de ser devorado; el soldado que se lanza contra la trinchera enemiga incrementa la probabilidad de acabar abruptamente con su existencia y con la posibilidad de crear descendientes. Las inexorables matemáticas de la selección indican que la predisposición altruista tendría que ir desapareciendo del acervo génico a favor de la naturaleza egoísta. El propio Darwin vio el problema e intentó explicarlo mediante la selección grupal: aquellos grupos en los que sus miembros se ayudaran entre si vencerían en la competición con otros grupos más egoístas. Pero a lo largo del siglo XX los biólogos se pusieron estupendos y objetaron: la selección intergrupal explica el problema del altruismo pero ¿qué pasa con la selección intragrupal? Dentro del grupo más pujante, los egoístas, amorales o cobardes seguirán teniendo ventaja competitiva sobre los altruistas.

A principios de los 60 el estudiante William D. Hamilton preparaba su doctorado sobre la «Teoría de la aptitud inclusiva». Si el título era desconcertante, el contenido era aún peor: estaba tan lleno de matemáticas que sus profesores no entendieron ni una palabra. Pero cuando fue descifrada, la teoría de Hamilton supuso una completa revolución de la biología. Defendía que el concepto clásico de «aptitud» («fitness»), entendido como la capacidad de un individuo para sobrevivir y reproducirse, es demasiado estrecho para entender la evolución: hay que tener también en cuenta el impacto que sus acciones tienen en la aptitud de los que llevan sus mismos genes. Imaginemos un ancestro al que una mutación proporcionase un gen que lo predispusiera a ser más cariñoso hacia sus hijos, e incluso a sacrificarse por ellos. ¿Cómo pudo prosperar este gen, si reducía las posibilidades de supervivencia de su portador en comparación con las de otro que no lo tuviera? Pues porque las probabilidades de supervivencia de los hijos se acrecientan con la capacidad de sacrificio del padre, y cada uno de ellos tiene un 50% de probabilidad de portar ese mismo gen cariñoso. Si C < rB, es decir, si el coste (C) para la supervivencia de sus genes que asume el progenitor es inferior al beneficio (B) para sus descendientes, ponderado por las probabilidades (r) de que éstos lleven ese mismo gen, el cariño puede acabar imponiéndose en el pool de genes. Y así fue: todos nosotros descendemos de ese extravagante primate abnegado al que sus contemporáneos egoístas miraban con desdén. Han sido estos últimos los que lo han pasado peor, como veremos.

Entonces el altruismo queda parcialmente explicado por el parentesco, pero la evidencia muestra que el sapiens es capaz de extenderlo mucho más allá de las redes familiares. ¿Cómo es posible? Una posible explicación es el «altruismo recíproco». Imaginen a dos cazadores recolectores que son amiguetes. La caza es volátil, a veces se consiguen piezas y a veces no. Si uno de ellos tiene un golpe de suerte y comparte la caza obtenida con su amigo incurrirá en un coste, pero el beneficio que recibirá en el futuro si se cambian las tornas y es reciprocado por su amigo será mucho mayor. Es lo que los economistas llaman «estrategia de mercado», los cursis «win-win» e Iñigo Errejón «suma cero» porque no sabe lo que quiere decir y le molesta no intervenir en cualquier reparto de bienes. Desde este punto de vista el problema del altruismo es muy similar al famoso dilema del prisionero de la teoría de juegos, en el que la solución «racional» (optimo de Nash) condena a ambos jugadores a una situación no óptima, pero que tiene solución en las interacciones repetidas (por si les interesa, hablo del dilema del prisionero en un apéndice de esta entrada).

El altruismo se observa también en otros animales como –quién lo iba a pensar- los vampiros, que regurgitan parte de la sangre ingerida en favor de sus amigos. Por supuesto también los primates: Franz de Waal relata de manera apasionante la estrategia de un macho dominante en declive para seguir manteniendo un nivel aceptable de cópulas con la ayuda de un segundón.

Si han llegado hasta aquí puede que se hayan sentido perturbados u ofendidos por este tratamiento tan frío de algo que valoran especialmente. Porque esos dos cazadores recolectores –objetarán- no cooperan porque hayan hecho un frío cálculo de coste y beneficio, sino porque son amigos, algo que seguro que valoran especialmente. Además experimentan gratitud cuando reciben ayuda, y orgullo cuando son ellos los que la prestan (y vergüenza si no lo hacen). Esto es parte esencial de la historia: el altruismo ha contribuido a desarrollar determinadas emociones. Christopher Boehm define la conciencia como capacidad para interiorizar emocionalmente las normas comunitarias -experimentando satisfacción cuando el comportamiento es acorde a ellas, indignación, horror y asco ante determinadas transgresiones, y vergüenza cuando una infracción propia es descubierta-. Entiende que la conciencia y la empatía (la capacidad para ponerse en la piel del otro) se desarrollaron en nuestra época de alegres cazadores-recolectores, a través de una intensa presión de la tribu contra los no cooperadores que los podía llevar al ostracismo, el exilio y eventualmente la muerte. Esta presión social explica la fuerte tendencia humana a la conformidad con el grupo, y a allanarse ante cualquier turba que suene como la voz de la tribu. Lo hemos experimentado en nuestros días.

La capacidad de destrucción global de la cooperación del «cheater» (el que no coopera, el mentiroso, el que no es de fiar…) es gigantesca, no sólo para una transacción concreta, sino porque dificulta el florecimiento global de la cooperación, que beneficia a todos. El aprovechado, no solo es muy molesto sino muy destructivo, y por eso habría sido extraño que el sapiens no hubiera desarrollado mecanismos para detectarlo y respuestas emocionales para castigarlo (piensen una vez más la ira que les despierta el listillo que se cuela con su coche en una cola). Según la teoría del contrato social de Tooby y Cosmides la necesidad de detectar al cheater provocó el surgimiento de una serie de adaptaciones en cadena, empezando por la capacidad de diferenciar eficazmente entre humanos: si no distingo entre ellos, no sabré cuál es el que me ha ayudado y cuál el que me ha engañado. O la de transmitir eficazmente a la tribu la reputación, la de los otros, pero también la nuestra.

Es importante entender que nuestra tendencia altruista, que es real y puede ser estimulada, palidece ante nuestro impulso egoísta. En realidad lo que aseguraba la supervivencia de nuestros ancestros cazadores-recolectores no era tanto su virtud como su reputación: lo importante no era tanto ser bueno como parecerlo; por eso observamos con tanta frecuencia como la moral se reduce a exhibicionismo moral. Y eso explica también que nuestra razón no ha evolucionado para encontrar la verdad, sino para ser nuestro abogado defensor (por eso estamos tan llenos de sesgos). Explica también nuestra afición al cotilleo, fundamental para edificar y demoler las reputaciones. Tal vez, incluso, por eso evolucionó el lenguaje.

Ya ven, muchas ideas, muchas dudas. La psicología evolutiva es un campo sin desbrozar en el que, en cuanto se da un par de machetazos, se adivina un paisaje interesantísimo.

____________________________________

APÉNDICE: EL DILEMA DEL PRiSIONERO

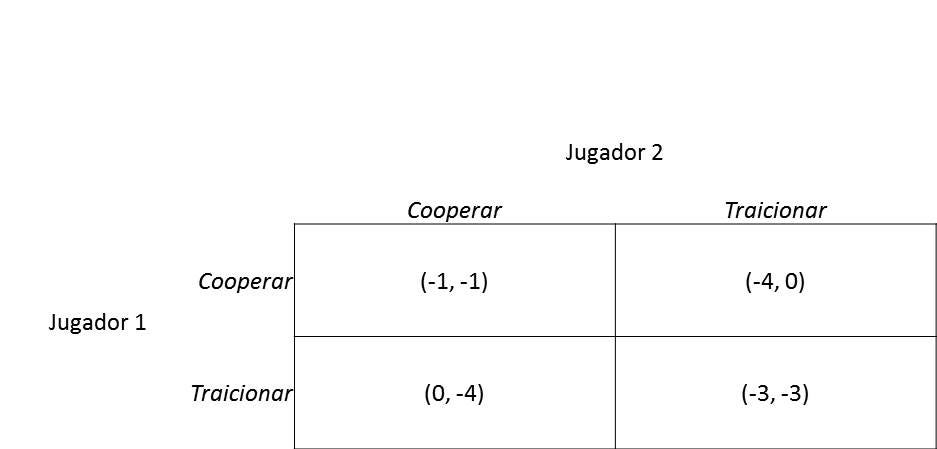

Imaginemos a dos delincuentes que han asaltado un banco y son detenidos por la policía, que no tiene pruebas concluyentes contra ellos. Los encierran en distintas celdas, y a cada uno de ellos por separado les proponen simultáneamente un mismo trato: tenemos suficientes pruebas para meteros un año en la cárcel por un cargo menor, pero si delatas a tu compañero quedarás libre y a él lo condenaremos a cuatro años; no obstante, si ambos os delatáis recíprocamente os condenaremos a ambos a tres años de cárcel. Se representa gráficamente así:

«Traicionar» equivale a delatar al compinche, y «cooperar» a renunciar a hacerlo. En cada celda está el resultado entre paréntesis medido en años de prisión, correspondiendo el primer término al jugador 1. Por ejemplo, en la celda superior derecha el resultado (-4, 0) refleja que si el delincuente/jugador 1 coopera, y el delincuente/jugador 2 traiciona, el primero es condenado a cuatro años y el segundo queda libre -el signo negativo hace referencia a que el resultado es desfavorable-. Para un observador externo, el mejor resultado en conjunto es el representado en la celda superior izquierda: ambos cooperan y reciben un año de condena cada uno. Sin embargo desde el punto de vista interno la cosa cambia: para cada jugador lo más «racional» es traicionar. Obsérvese desde la perspectiva del jugador 2. Si el jugador 1 ha cooperado, el 2 queda libre si traiciona y es condenado a un año si coopera; si el 1 ha traicionado, el 2 es condenado a 3 años si traiciona a su vez, y a cuatro años si coopera. En este último caso además, se le ha quedado cara de tonto, cosa que no es relevante a efectos de teoría de juegos pero sí en el mundo real. Pero si desde la perspectiva de cualquiera de los jugadores es más rentable traicionar, es inmediato que ambos se den cuenta de que el otro se encuentra en una posición simétrica. De modo que la solución «racional» a la que los jugadores del dilema del prisionero se ven impulsados es la celda inferior derecha (-3, -3): ambos traicionan y reciben tres años de condena. Este es el «equilibrio de Nash» del dilema del prisionero, y lo perturbador es que no coincide con la mayor utilidad conjunta, representada por la casilla superior izquierda (-1, -1).

¿Cómo se rompe esta situación? El propio Hamilton y Robert Axelrod propusieron un juego similar al prisionero repetido y sin que los participantes supieran cuál era la última jugada, y comprobaron que había una estrategia ganadora compuesta por dos simples movimientos: cooperar en la primera jugada y reciprocar en las siguientes en función de lo que ha hecho el contrario en la jugada precedente (si él cooperó, yo coopero; si él traicionó, yo traiciono) Hamilton y Axelrod demostraron así cómo la cooperación puede evolucionar en la naturaleza. O, dicho de otro modo, que existe una presión evolutiva para mover el equilibrio de Nash hacia el óptimo de Pareto. Hamilton añade unas directrices, útiles en la vida real, que ayudan a que esto funcione: empezar siempre cooperando, penalizar sin contemplaciones al que no coopera.